别人说过的话就不用再说了

三十多年来,徐冰多媒介的创作在几条不同的线索上交叉进行,其作品在数量、类型上都蔚为可观,不断挑战着人们的固有认知系统和思维模式。他在采访时说道:“我想说前人没有说过的话,说过的话就没有必要再说了。”直到今天,几乎每一年我们都可以见到这位出生于1955年的艺术家的新作。但也是直到今天,徐冰从美国归国整十年。我们才在武汉的合美术馆,第一次见到徐冰在国内举办的具有回顾性与专题性的最大规模个展,看到他创作中鲜为人知的一面。

打破既有的认知

2017年11月在澳门艺术博物馆的“徐冰的文字”,12月在武汉合美术馆的同名个展(两个展览的策展人均为冯博一、王晓松),以及2018年7月即将在北京UCCA及墨斋画廊举办新个展,这一年,徐冰很忙。光是美术馆级别的大展就有三个陆续而至,各种展览和活动的邀约更是数不胜数,无怪乎2017年会被称为“徐冰年”了。

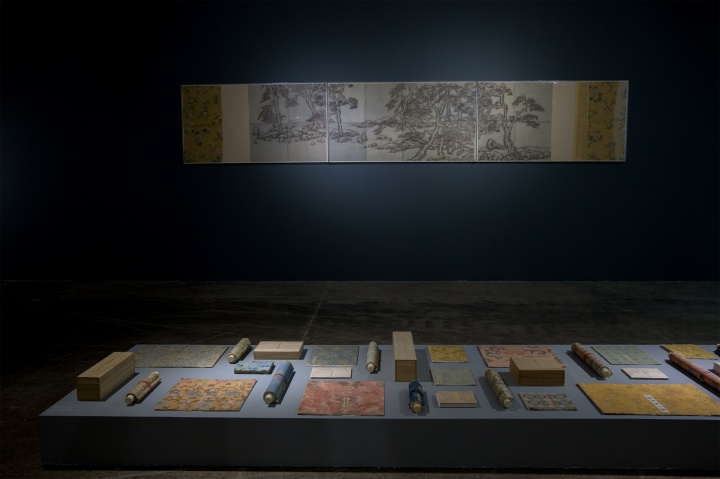

距离徐冰工作室最近的地铁站是望京西站,四个巨大的绿色球形储气罐矗立在不远处北京城魔幻的下午,步行十几分钟便可以来到徐冰的工作室。这里显然不是他在北京最早的工作室。在赴美之前,1987年,徐冰在中央美院那间10多平方米的房间,以特有的耐心和创造力制造出轰动艺术界的《天书》——一本包括他自己在内无人可以读懂的书;回国之后,他的工作室先是在酒厂艺术区,后来迁徙至如今的地点,现在拥有纽约和北京两个工作室。

工作室的一隅,放置着尚未完成的《背后的故事》及一只巨大的轮胎——不免令人想起三十多年前那件没有边界的版画《大轮子》。直到今天,几乎每一年我们都可以见到徐冰的新作,或许是之前系列的延续,或许是新想法的实现。创作上的激情,使得他的作品在数量、类型上都蔚为可观。

在这个看似驳杂的艺术系统中,单拎出其中任何一个系列都可以自成一体,值得一提的是,艺术家多年来在这些线索之中如鱼得水般穿梭:从最开始拓展版画定义的实验性作品《大轮子》《鬼打墙》到当时的成名之作《天书》,从横空出世的山水画装置《背后的故事》到用监控视频剪辑而成的剧情长片《蜻蜓之眼》,徐冰的作品一直在试图打破人们对艺术边界的既有认知。

无法归类的徐冰

交谈中的徐冰平易近人,如他的作品一般,却有一种四两拨千斤的力量感。他曾花三年多时间创造4000多个伪汉字并用活字印刷的方式按宋版书制作成册和几十米的长卷、用汉字的书写方式将英文字体变形为“方块”、以废塑纸和干树枝等材料的光影在画布上进行山水画的描绘……事实上,这些前卫而新奇的作品无一不来自最传统的训练,这从《天书》刚刚做出来时所受到的前卫艺术家的批评可见一斑:它太古典、太讲究了。

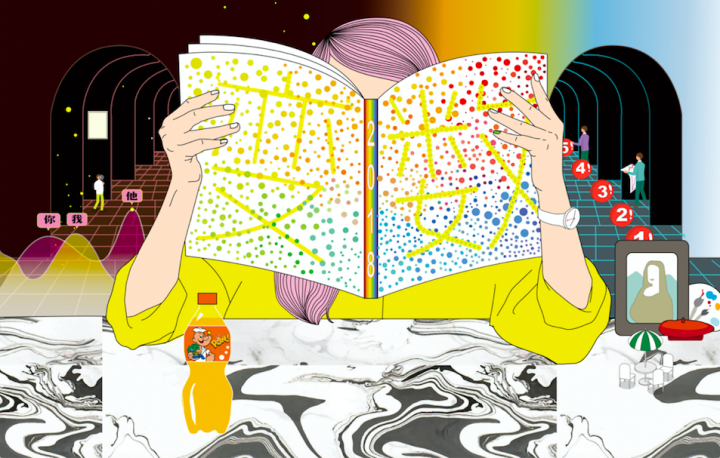

在徐冰那里,相比于作品所回应的问题,更重要似乎是它所抛出的问题。譬如他对文字的问题的研究、将东西方两个系统游刃有余地进行结合。不久前在澳门博物馆的展览“徐冰的文字”,呈现了他围绕“文字”展开的研究和代表性创作,包括一字不可识的《天书》、人人都能读懂的《地书》以及仍在继续的《新英文书法》等。而最新的《蜻蜓之眼》尽管看起来与之相去甚远,却有着紧密的内在联系。

“比如说《新英文书法》,我们现有的知识概念都没法解释它,因为它把两种不可能在一起的书写体系的东西硬是结合到一起。”在徐冰看来,“《蜻蜓之眼》这个电影也一样,我们参加电影节填表时,它是剧情电影还是纪录片?摄影师是谁?导演和演员又是谁?没法填。它们都无法归类。”而三十年来孜孜不倦地创造出一系列无中生有的事物的他,亦像个造物者一般难以“归类”。