再慢一点,再退一步

到达广州那天早上,刚好看到一条公众号推送的微信内容,用一贯惊世骇俗的标题讲了扉美术馆近年来所做的一系列与社区相关的无界艺术项目。而扉美术馆也正是我此行的目的地,在这间坐落于广州老城、与菜市场仅一墙之隔的美术馆,唯有亲临现场才能感知它的展览和作品。在最新展览“农林共舞台”中,城乡接合部风格的海报令不少文艺青年望而却步,但它却实实在在地为附近社区的居民提供了一个难得相聚的舞台。

农林共舞台

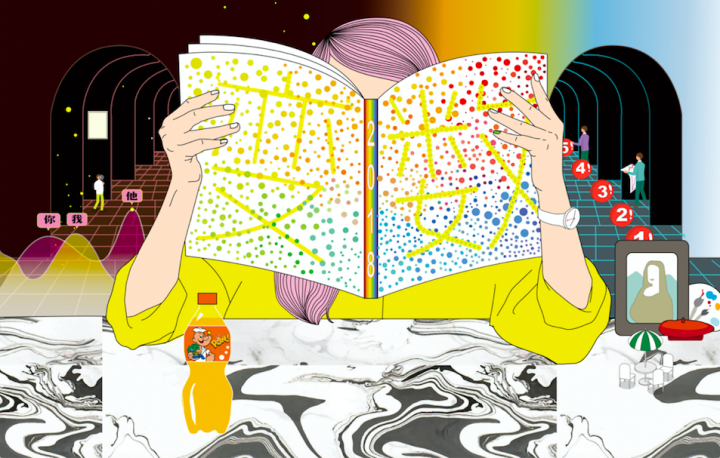

我真正和沈瑞筠深入交谈,也是从这座美术馆和这次展览开始的。6月中旬,距沈瑞筠在扉美术馆策划的“农林共舞台”开幕已经过去了约两个月的时间,展期还剩下半个月左右。在对整个展览进行了一遍导览之后,沈瑞筠和美术馆的同事及报名观众在负一层展厅的漆黑空间内,参与了一场由展览作品延伸的公众活动。

这个伸手不见五指的展厅里是艺术家秦思源的作品《隐形的声音》,而公众活动“在黑暗中与自己的灵魂促膝长谈”邀请了几组观众进入其中,通过在黑暗中绘画观察自己的内心,用视障人士的视角观察世界。原本计划于下午五点结束的活动,由于现场报名人数的不断增加一直延长到六点半。

晚饭之前,沈瑞筠在餐桌上又和我们聊起观众对这个展览的反应,以及多组织几场公众活动的想法。事实上,在扉美术馆外露天区域展示的作品中,已经有机器因为大小观众的踊跃参与而多次发生故障。那是01小组和编程人员合作,以竹丝岗建筑实景为元素的电子游戏“超级玛丽”,沈瑞筠并不满足于此,“不能让他们认为仅仅打爆机就结束了,而是通过这种互动了解竹丝岗的建筑和历史。”

几次近乎必然的偶然

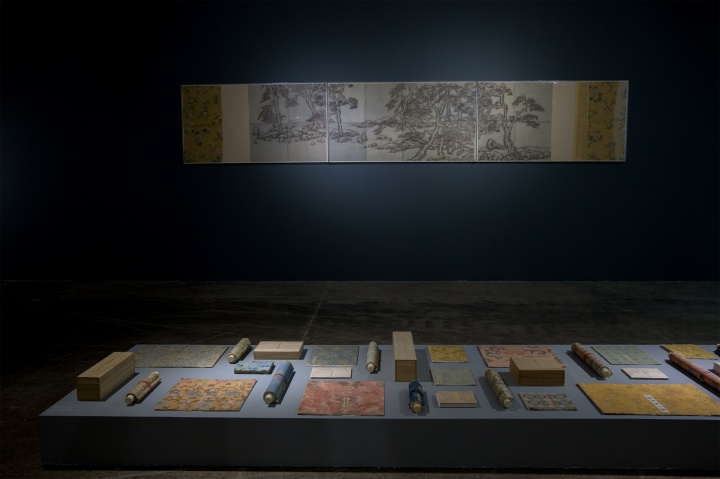

对于沈瑞筠来说,参与策划这次深入广州社区居民的展览纯属偶然,因为她此前的策展线索主要是关于中国园林的研究,然而园林中可供游历的经验和“农林共舞台”中相聚的经验又暗中契合。她身上另一次近乎必然的偶然,或许还可以追溯至9年前,读绘画专业的她回国后初次涉足策展界。2000年从广州美术学院油画系毕业后,沈瑞筠留学美国,获得蒙卡利州立大学和芝加哥艺术学院双硕士学位。

2010年,由库哈斯参与设计的广东时代美术馆正式注册为非营利性美术馆,受馆长赵趄之邀,沈瑞筠回国担任起美术馆的策展人。彼时经济危机余波仍在,作为在美国的年轻艺术家,大家的作品销售状况并不乐观,回国的决定对沈瑞筠来说不失为一个不错的选择。第二年,她策划的首个展览“换位思考——在中国的美国制造”获得中国文化部颁发的年度最佳展览。

在七年间,沈瑞筠展现出在策展方面的天赋,并曾作为国内多个奖项的提名评委。不过广东时代美术馆的发展方向与沈瑞筠想做的事情并不完全一致,七年之后,她离开了广东时代美术馆。2018年,她在深圳华侨城策划的“象外之景——OCT-LOFT公共艺术展”,又偶然地打开了美术馆白盒子空间之外的另一扇大门,让她发现“原来在非白盒子空间策划展览有这么多可以做的事情”。

沈瑞筠慢慢进入了一种更加适合自己的状态,得以将更多的精力放在创作作品上;但是几乎同时,由于展览邀约不断,她的时间也被分割为块状,有时是艺术家,有时则是策展人。2018年底,沈瑞筠的作品参展由宋冬在扉美术馆策划的“无界艺术季”,随后她作为策展人策划的“农林共舞台”又在此亮相亮相,所有艺术家的作品都围绕竹丝岗而展开,整个工作耗费了将近一年的时间。

24小时与15分钟生活圈

在展览调研期间对竹丝岗社区居民访谈的过程中,一位老人所说的“这里曾是一个24小时的生活圈,现在是一个15分钟的生活圈”让沈瑞筠受到了极深的触动。作为土生土长的广州“70后”,她小时候在老城区长大,真正体会过“24小时生活圈”的邻里关系;长大后,她曾经用脚走过威尼斯、阿姆斯特丹等许多欧洲小城,但竟然没有认真走过广州这座城市。

随着广州城市中心不断东移,这座城市的地标也从北京路步行街、天河路商圈变成现在的珠江新城。介于新旧城之间的竹丝岗社区,正是广州城现代化进程小小的缩影。因此,沈瑞筠决定邀请艺术家用艺术进行一次贴近地面的飞行,说说身边的故事。

之所以坚定地选择工作和生活在广州,沈瑞筠觉得很大程度上是因为它的便利性,无论是在市场中可以找到的用于创作的各种材料,还是迥异于北京和上海的舒适的艺术氛围。如今她生活在新城,我们在竹丝岗南边的老城吃完晚饭,又向扉美术馆的同事打听附近地道的美食,她打包了一份蟹黄包作为明天的早餐。

我总觉得这个世界之于沈瑞筠,运行得或许太快了。她回国之后的个展并不频繁,作为艺术家的最近一次亮相大概仍是2016年在杨画廊的“层见迭,节外生”,那是她在国内首次大型个展。她的工作节奏更多是按照自己的想法和理念进行的,创作作品和策展工作截然不同,在时间上却又无缝接合。

但无论是作为艺术家还是策展人,沈瑞筠从未对自己做过多预设,“很多人都会主动对人生进行规划,什么时候要做什么都很清楚,但我并不想给自己太大压力,不在意每一步该怎么走才是‘正确的’,事情总是会改变,我更在乎手头上正在做的事情是否有意义,这样会更加自如。”