恰如冰山,难以察觉。

在杭春晖那些精雕细琢的作品中,无论是画面上极易忽视的浮雕,还是看似画框实则绘画的幻觉,暗涌的表面之下隐藏着更深层次的信息,恰如冰山,难以察觉。

在采访杭春晖之前,我查找他往期作品时,看到有人评论他是“一个年轻的工笔画家”。采访时我把这个问题抛给了杭春晖,他说自己既不是一个工笔画家,也不年轻了。他谈到自己曾经特别折腾,在尝试过各种媒介后又回到了中国的材料。“年轻时有勇气折腾一阵挺好,无论是失败的还是成功的实验,都会为未来埋下成长的种子,在一个合适的环境它就长出来了。”随后他又补充说,“当然,我现在也挺折腾的。”

宣纸的当下思考

杭春晖的确不是一个工笔画家。尽管仍在使用传统的水色、石色进行绘画,但他想要讨论的问题已经不属于水墨的范畴。用他的话来说,“我用的是画青绿山水的方法,但没有去重复或拷贝工笔的范式,而是用这种方法去讨论今天我认为有价值的文化问题。”

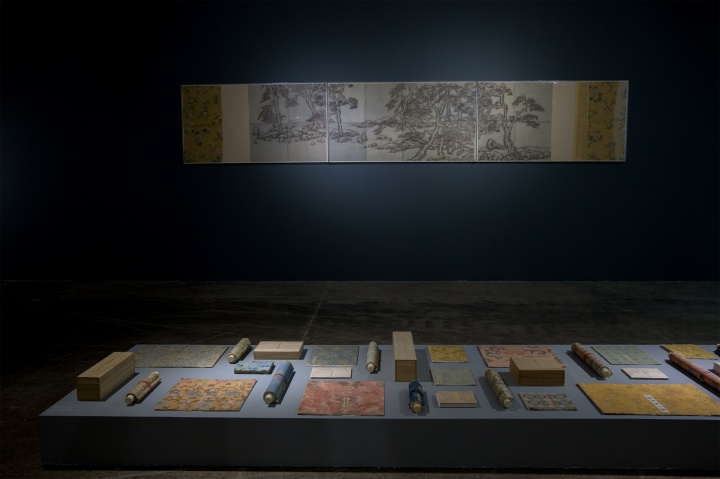

这种对于身份与创作边界的模糊状态,与他的作品不无关联。在杭春晖2013年开始的《蝴蝶识别手册》中,他将蝴蝶标本直接扎在了传统的中国绘画上,远远看上去,分不清是究竟是真实的还是画上去的蝴蝶。这是杭春晖对绘画与物的边界探索的滥觞,两年后,他创作的《王的加冕》仍然延续了当时的人物这一载体,而画面中却做了一个让人看不出来的浮雕。加上展览现场光线的配合,所有人都以为画面上的浮雕是画出来的。

观看杭春晖的作品,你需要准备好陷入他精心筹备的悖论之中。在探讨绘画与物的边界过程中,杭春晖逐渐抛弃了作品中图像化的形象,画面中徒留一张亦真亦假的桌面,和桌面上散落的两三颗珍珠,营造出一种“所见未必为实”的效果。不过多年的工笔底子并未丢掉,在他看来,抛弃的都是表面的东西,这也是提纯的过程。

那些极浅的浮雕作品造成了一种视幻觉,但他的意趣却不是简单的视觉游戏,而具有一种隐蔽的东方性,他的思考正是从中国特有的纸张装裱的方式中产生的。材料本身成为他创作的媒介和语言,正如西方的油画布产生了丰塔纳(Lucio Fontana)的极少主义作品,东方的宣纸何以产生新的可能?这是杭春晖在更深层次上的思考。

在蜕变中聚焦自我

后来,珍珠也从画面中消失了,杭春晖开始画画框。当他尝试用最为写实的手法去准确还原具象的画框造型时,结果却呈现出一个无比抽象的画面。具象与抽象之间的边界难以言明,正如他之前对于绘画与物的探讨,一些确定的事情变得不再确定。

对于边界问题的不断探讨正是杭春晖对水墨材料本身的拓展,他越来越自由地使用水墨这一媒介去讨论过去不曾或看似不能讨论的问题。从2017年的个展“不分明”,到2018年在台北的个展“齐物”,再到今年的最新个展“不确定的修饰”,杭春晖感到自己的思路越来越清晰,并总结为三个递进的关键词:物性、图底关系、场域。

听杭春晖讲自己的作品时逻辑清晰,而即便陌生的观众误入他的展览现场,也会发现作品中诸多有趣的隐蔽信息。在他最新的创作中,由“无界”衍生出的“确定与不确定的再现”系列,反射进玻璃之中的观看者同时成了观看的对象,整个场域也通过反射被纳入作品之中;一组讨论图底关系的绘画作品组成了《空间叙事(向贾德致敬)》,与唐纳德·贾德(Donald Judd)的《无题》形成了美术史呼应,一方面延续了极少主义关于绘画物质性的讨论,另一方面他以弗雷德对极少主义批判为基点的创作思路,也使作品随之增添了新的内容。

批评家迈克尔·弗雷德(Michael Fried)认为极少主义混淆了作为艺术品的“物”与普通物品之间的边界,他提出“所绘形状”与“实在形状”的统一,是构建艺术之物的一种基本方法。在杭春晖的作品“被形式遮蔽的信息”中,由书本的浮雕形状构成的“实在形状”与画面中间的书脊形式(即“所绘形状”)形成了有机的统一,这样的处理方式使得绘画从单纯的平面形式走向空间与物质;同时,由于绘画的介入,又让其作品区别于日常的物质空间性。

杭春晖说他并不否认自己最早画传统工笔的起点,为了解决线条的技术问题,他将《虢国夫人游春图》临摹了六遍。15年后的今天,杭春晖把自己的创作形容为一只昆虫,把自己身上的枷锁扔得越来越多,也越来越自由。“我像昆虫一直在蜕皮,一直寻找自己最核心的东西,我觉得我已经找到了。”